![]()

![]()

在香港,不同社會經濟地位的人士,其運動參與模式是否明顯不同?原因是什麼?

運動是否具有融合不同社會階級的功能?原因是什麼?

![]()

![]()

![]()

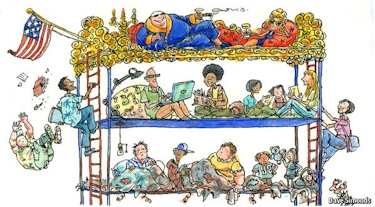

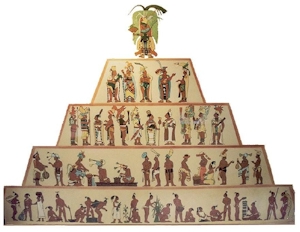

自古以來,有些人總是較有財富、地位和權力。

當這些方面的差異嚴重地影響到屬於同一組別人口的利益,並且世代相傳時,社會學家便會說出現了「社會階級」。

所以「社會階級」是指「具有不同身份,不同地位、財富、勞動形式、生活方式、或其他社會、經濟、及文化因素等,不同意識形態的多個社會性群體」。

通常不同階級之間都存在著壓迫與被壓迫的不平等關係。

![]()

階級制度存在於每一個社會裡。

階級制度是社會製造出來的。

不同歷史背景和社會體系會有不同的階級制度。

階級制度的存在對個人與社會都有重大的影響。

![]()

指個人在社會關係體系中,因為所處的位置而具有的身份、尊重或威望。

指個人在社會關係體系中,因為所處的位置而具有的身份、尊重或威望。

社會地位會受到社會角色的影響。

一個人可以有多種社會角色,但只有一種社會地位。

不同社經地位的人士,參與運動的模式有明顯分別:

|

社會階級 |

上層社會 |

中低及勞工階級 |

|

項目 |

滑雪、馬球、馬術、高爾夫球… |

田徑、籃球、排球、足球… |

|

費用 |

昂貴 |

便宜或免費 |

|

類型 |

不牽涉身體接觸 |

較多身體接觸 |

|

目的 |

以社交為主 |

高度競爭性 |

|

參與者 |

各年齡層之男女 |

以年輕男性為主 |

原因:

上層社會人士有較多資源去參加一些較為昂貴的運動項目(如滑雪、馬術、哥爾夫球等)。

低下階層的家庭的成員每天為口奔馳,除了在學的子女仍會透過體育課及課外體育活動而參與運動外,大都無閒參與運動。

由於性別和文化上的差異,女生大多被要求於閒暇時幫手料理家務,亦因而喪失了不少參與運動的時間。

根據普及體育顧問研究 ─ 香港市民參與體能活動模式報告撮要(2009 年 8 月):

7至 59歲香港人不主動參與體能活動的原因主要為「因工作或學業而無時間」(佔 30.7%受訪者);60歲或以上的長者主要是 因為「健康理由」而不主動參與體能活動。

稍為活躍的成年人有較高的學歷及家庭收入。

其實,自 1996年以來的多份本地研究(HKSDB Sports Participation Survey 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)均指出,「無時間」是香港人不參與運動的主要原因。

![]()

運動需要財源和權力去組織和發展。

運動需要財源和權力去組織和發展。

在資本主義社會裡,上流社會人士擁有更多經濟資源、社交聯繫和權力。

擁有資源和權力者會順應自己的社會階層價值觀去決策,從而保障自己的價值和利益。久而久之,某些運動會變成了低下階層和中產階級的獨有運動。

「炫耀消費」: 財富與特權的展示,常見於高級會所會藉和運動如高爾夫球和馬術。

「無產階級運動」: 這種運動的參與體現了他們工作環境的特殊類別,例如拳擊和足球。

「中產運動」:以運動作為達致美國夢(有能之士總有致富和掌權的機會)中根深蒂固的自律生活的工具。例如勤勞、犧牲、團隊合作和精確。

運動反而成為了一個最主要製造和複製社會不公平的場所。

運動反而成為了一個最主要製造和複製社會不公平的場所。

具有不同金錢和社會階層背景的運動組織的確會影響運動參與度,最終會加深社會分層。

結論是,在資本主義社會,運動並不能團結社會,它反會被佔優勢的人用作深化他們的價值觀和意識形態。

![]()

![]()

最近更新日期:2018-06-01